小児歯科 2012

2012.9.10

少子化時代の小児歯科

その新たな取り組みを考える

小児歯科のあり方が大きく様変わりしている。疾病傾向の変化への対応はもとより、小児患者だからこそ考慮しなければならない新たな課題が生まれている。成長にともなう変化を考慮した予知性の高い治療、保護者への配慮、全身の健康を視野に入れたアプローチなどについて、病院、一般歯科診療所、企業等さまざまな視点から意見を聞いた。

大学病院・学会の視点から

小児歯科の現状と課題

一般社団法人日本小児歯科学会 副理事長

神奈川歯科大学 成長歯科学講座小児歯科学分野 木本茂成教授に聞く

少子高齢化や日本経済の低迷など、子供たちと保護者を取り巻く社会環境の変化は小児の歯科治療にどのような影響をもたらしているのか。大学病院、学会の視点から木本茂成教授に小児歯科の現状と今後の課題について聞いた。

先天性永久歯欠如が1割

全般的な受診傾向として、長期管理に入る患者が減少していることが挙げられます。経済状態が良かった時代にはお子さんの予防歯科治療に理解を示す方が少なくあ

りませんでしたが、最近は必要に迫られて受診する比率が上がっています。

小児患者1人あたりの齲蝕歯数や齲蝕有病者率は確実に減ってきています。ただし、少数ですが重症者がおり、治療の中で家庭環境等の問題が明らかになるケースがあります。また、痛みや腫れなどの主訴で受診し、応急処置のみで治療に来なくなってしまうケースは過去に比べ増えていると思います。

永久歯の先天性欠如がマスコミで取りあげられ話題になっていますが、全国的な傾向は平成21年度に日本小児歯科学会が行った調査報告でほぼ10人に1人であることが明らかになりました。つまり、小児の約1割は将来咬み合わせに何らかの問題が発生するということになります。永久歯先天性欠如は珍しいケースではないということを前提に今後の治療を考えることが必要です。

小児歯科と矯正歯科の境界

小児の咬合誘導治療をいつスタートするべきかという判断は意見が分かれますが、神奈川歯科大学では小児歯科でも積極的に歯並びの治療に関与しています。永久歯の咬合が出来上がる前に治療をスタートして12~13歳の段階で装置を付けなくて済むようにするのがわれわれの基本的な治療のスタイルです。

7~8歳になって上下の切歯が4歯ずつ生え揃った時期に、印象を採って模型を作り、模型分析とセファロ分析を行うことで将来の噛み合わせを予測することができます。この時に歯列の拡大をスタートすると、犬歯や臼歯が生え揃う前に治療を終えることができ、あとは保定を行いながら定期的にチェックします。

乳歯列期や混合歯列期の前期から咬合誘導治療を始めることにより、永久歯が生え揃ってから矯正治療を行わずに済む場合は経済的な負担も小さいため、親御さんから喜ばれご理解も得やすいです。予測に基づいて永久歯のスぺースを作るわけですからさらに治療が必要な場合ももちろんありますが、大がかりな治療にはならず、大部分のケースでは永久歯を抜歯せずに済みます。

一方、矯正歯科では成人から対象を広げ、小児の矯正治療が増加しているのが近年の傾向です。大学によりますが、小児歯科では一切マルチブラケット装置を入れないところもあり、このあたりは考え方の違いでしょう。ただ、患者さんの立場からすれば、小児歯科と矯正歯科の治療が一貫した流れの中で行われることが理想ではないかと思います。

日本人の顎が小さくなったとよく言われますが、実際には顎骨自体は小さくなっていません。

明らかに顎骨の幅が平均値より狭い場合には上顎骨の継ぎ目(正中口蓋縫合)を開く処置を行います。ただし、顎骨の幅が正常で歯が舌側に傾斜している場合には歯槽部を外側に開くだけで済む場合も多く、症例に適した治療を選択します。

口呼吸の改善

アレルギー疾患を抱えていて口呼吸をしているお子さんが増えています。

口をあけていると上顎に舌圧が伝わらず、口唇圧のみのためV字型の狭窄歯列にな

り下顎が後退します。その結果、上顎前歯の唇側傾斜や口唇の閉鎖不全を生じてしまったようなときは、舌や唇の筋肉のトレーニング(MFT・口腔筋機能療法)を行います。

11~12歳がリンパ系組織の発達のピークなので、口呼吸を続けていると、どうしても扁桃が腫れやすくなります。

口呼吸を続けていると根本的に改善されないので、セファロで気道の状態を確認し、必要に応じて耳鼻科への受診を促します。一方、上顎の急速拡大を行ったケースでは鼻腔が拡大し、鼻呼吸が容易になることもあります。

保護者に起因する異常嚥下

異常嚥下という問題もあります。乳児型の嚥下は、舌を前方に突出し上下の歯槽堤の間に差し込む嚥下方式で、乳汁の摂取に適した飲み込み方です。これが舌を上にあげる成熟型の嚥下方式に変わるのは、乳歯の4前歯が生え揃った1歳を過ぎた頃ということになります。ちょうどその時期を挟んで離乳を進めて固形食に移行すると、自然に舌のトレーニングが行われることになりますが、離乳(卒乳)が遅れるといつまでも乳児型の嚥下を続けて開咬を引き起こす原因となります。これは親が離乳に関する正しい知識をもっていない場合や、子離れできずにダラダラとミルクを与えたりすることが原因となります。また、一種のネグレクトでいつまでもミルクだけ与えて固形食を与えないケースもあります。

最初の乳臼歯が咬合する1歳半頃には離乳が完了している状態が理想ですが、この自然のプログラムを親が妨げると、正しい咀嚼を学習することができません。核家族化や一人っ子の増加など社会的な背景も要因のひとつと言えるでしょう。

求められる専門性

日本小児歯科学会では、産科や小児科との連携が欠かせないものと考えており、齲蝕予防も母親の妊娠中からの「超早期予防」というところまできています。子供の口腔内のミュータンス連鎖球菌の約7割は母親から伝わるものですから、出産前に歯科治療と口腔清掃指導を行い、母親の口腔環境を改善することにより菌を減らそうという考え方です。

小児の口腔筋機能の客観的な評価も現在模索されていますが、スタンダードなデータは確立されていません。正確で簡便に調べる機器が存在しなかったことも理由の一つで、成長期の歯科治療を考える上では大きな課題と言えるでしょう。このように小児の歯科治療でまだやらなければならないことは数多く残されています。

少子化と言われていますが、大学病院における小児患者の数は決して減っていません。歯科治療の難しいお子さんが増えているからです。理由は過去の治療に対する

恐怖感などですが、われわれは注射器をお子さんの目に触れさせない、注射という言葉すら使わないというような細かい配慮をしています。

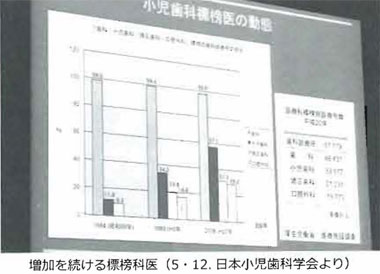

当教室で小児歯科の標榜医と専門医の違いを調査したところ、8割以上の患者さんが「知らない」と回答しており、小児歯科においても専門性が求められることを広く周知する必要性を強く感じています。

現状では、地域によっても異なりますが、標榜医の中で小児歯科学会専門医の占める割合は数パーセント程度と非常に低いのが現実です。小児歯科を標榜している先生に専門的な研修の機会を提供することも小児歯科学会としての役割と考えられます。開業医の先生方には小児歯科治療の特殊性にご理解をいただき、小児歯科治療の特殊性を認識していただき、症例によっては専門医との役割分担を明確にすることも必要であると考えています。

いま臨床の現場で起こっていること

母親教育から始める小児歯科

いちかわ矯正歯科医院 歯科衛生士 山口恵子さん・宇夫方雅代さん

東京都下・八王子市の「いちかわ小児歯科医院」(市川由美子院長)は、1976年に開業した周辺では数少ない小児専門歯科である。ここで数多くの治療をサポートする歯科衛生士の山口恵子さんと宇夫方雅代さんのお二人に、いま小児歯科の最前線で何が起こっているのかを聞いた。

近年の来院状況は?

1年間の患者数は延べ8400名ほどになります。

年齢は1~3歳18%、4歳~6歳29%、7~9歳24%、10~12歳12%、その他は中学生以上です。

どのような治療が多いですか

虫歯の治療がもっとも多く40%、定期検診(ブラッシング指導、フッ素塗布など)33%、予防充填(シーラント)8%、最近の食べ物は軟化していることもあり、歯肉炎に関連する治療が13%、外科その他の処置が6%で、過去3年間ほぼこの割合です。昔に比べ歯肉炎が若干増えているように思いますが、虫歯が多かった時代にはそこまで目が届かなかったのかもしれません。

疾患の内訳は?

硬組織では虫歯、歯牙の形態異常、先天性欠如、癒合歯、過剰歯、矮小歯、外傷などです。矯正歯科を併設しているため顎口唇裂の子供も多いです。0歳児から矯正治療に通院していますので小児歯科で予防を請け負っています。

軟組織については粘液嚢胞、萌出性嚢胞、上唇小帯付着異常、舌小帯付着異常、などです。

近年の特徴は?

歯数が少ないお子さんが多いですね。親知らずの未萌出だけでなく、2、4、5番の欠損、多数歯欠損も珍しくありません。周辺に小児専門の歯科がない地域なので、そうした患者さんが他院から紹介されてお見えになるという事情もあります。

矯正が必要と思われる割合は?

最近、顔が小さいお子さんが多いとは感じています。矯正ドクターから見れば、程度の差こそあれ医学的にはすべての子供に矯正治療が必要なのかもしれません。保護者の方も、お子さんに悪いところがあれば最高の治療をしてあげたいと思っていらっしゃいます。ただし、近年は経済的な理由から治療を保留されるケースがとても多いですね。ですから、将来のために矯正治療の相談だけは必ず受けてくださいとお話ししています。

初診時に行っていること

問診票の記載内容の確認、TBI、歯式の記録、カリエスの有無や咬合状態の確認、硬組織・軟組織のチェックなどを行い、お子さんと保護者の方に対して、今後どのような治療をした方が良いかなどの説明をしますが、治療に入ったら特殊な理由がない限り母子分離で進めています。(診療室のチェアー周りがせまいこともあって)

治療において特に配慮しなければならないと思うこと

最も大事なのは事故を起こさないこと、治療時の安全対策です。激しく泣いて暴れる子はネットに入れて固定しますが、ご了解いただけないようであれば治療をお断りすることもあります。子供が歯科治療は怖いという先入観を持つのはほとんどが親の責任で、1~2歳のうちから怖がる子はまずいません。ですから幼いうちに治療でなく予防に通う中で歯科医院になじませることが大事です。

保護者の意識について

当院では定期検診の時に自費でフッ素を塗布するのですが、予防に対する意識がさほど高くなく、ムシ歯の治療のみの希望で来院されても、定期検診毎に予防の必要性、重要性を少しずつ話して、少しずつ関心を高めています。ですから当院では、歯の治療を通してお子さんだけでなくお母さん自身の予防の重要性、必要性を育てていくという感覚で進めています。

歯科に対する知識の有無は両極端ですね。一般に女性はカリエスが多いため、ほとんどの母親は治療の経験がありますから、子供に痛い経験をさせたくないと思って来院される方が多いです。

加えて自治体が1歳半、3歳などの時期に口腔衛生指導行っているので歯科の知識は多少お持ちですが、正しい磨き方を家庭で行っているかと言えばほとんどができていません。中には非常に口の中の状態が悪いお子さんもいますがネグレクトというわけではなく、やる気はあってもお子さんが泣いたり暴れたりすると諦めてしまう方が結構います。治療をする事を思えば、少々泣きながら歯みがきをする事は大した事ではないと思うのですが・・・。

家庭環境もさまざまですから、個々の家庭に適した指導を行いながら正しい情報を提供し、情報過多の時代、正しい情報の選び方を教えることも心がけています。

まずはきちんと子供の歯を治療する。家庭でしっかり磨けなくても定期検診に通ってくれればなんとか維持することはできる。そのうち子供も成長するので必ずなんとかなります。

日本歯科大学附属病院の取り組み

マイナス1歳のマタニティ歯科

日本歯科大学附属病院総合診療科

マタニティ歯科外来 歯学博士 児玉実穂先生に聞く

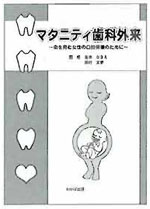

小児の口腔ケアはいつから始めるべきか

歯科大学病院の中で「マタニティ歯科外来」を掲げたのは日本歯科大学が国内では初めてのこと。平成22年4月にオープンして今年3年目を迎え、初診来院患者数は年間100名ほどで推移している。患者さんは、妊娠したことが確認されてから産後1年間までの母親が対象で、生まれたお子さんの相談にも対応する。

「子供の口腔ケアはマイナス1歳から」とする児玉実穂先生に、マタニティ歯科外来発足の経緯から今後の展望までを聞いた。

患者さんの声から始まった

マタニティ歯科外来は、患者さんの要望から生まれました。

外来で、妊娠中に歯科治療を我慢したり体調不良で治療を受けられずにひどくなって、「歯科医院にいって怒られたらどうしよう」とご心配されたというお話は決して少ないことではありません。

治療を中断するかもしれない、女性特有の悩みを相談しづらいなど、さまざまな悩みや不安の声を聞き、それでは受診しやすい環境を作ったらどうかと。

担当スタッフは女性のみで構成し、全身の悩みもご相談しやすい体制にしました。

治療は個室で行いますから周りを気にせずにご相談できます。第2子であれば小さいお子さん連れということもありますので、簡易のベビーチェアを設置してあり治療中は寝かすこともできます。

マタニティ歯科外来は小児歯科と矯正歯科のフロアにありますので、お子様連れでも気兼ねせずにお見えいただけます。今年から授乳室も設けましたから、さらに安心して治療に来ていただけるのではないでしょうか。特に第1子の場合はお母さんがナーバスになりがちですから、個室でリラックスしていただくのも良いかと思います。

「安心」をどう伝えるか

マタニティ歯科外来では独自の問診票(健康調査票)の中で、かかりつけの産科医を確認するだけでなく、緊急時のために近隣の医科病院とも連携をとっています。

また、口腔内の検査後には以下の点について説明を行います。

①治療時期(治療は基本的に安定期に行う)

②エックス線撮影(放射線量など安全性の説明等)

③麻酔の使用(安全性の説明等)

④薬剤について(抗菌薬、鎮痛剤などは基本的には内服しない。使用する場合は必要最小限の処方にとどめることなど)

⑤歯科材料について(安全性の説明等)

説明後に同意書をいただき、歯科治療を受けることは患者さんから産科医の先生に伝えていただくようお願いします。また、観血処置や処方が必要な場合には、必ず病院側から情報提供させていただき、注意事項などをお受けするようにしています。エックス線にナーバスになられている方の場合は、根充時など必要最小限の撮影にとどめ、出産後にあらためて検査を受けていただくような配慮もしています。

治療上の留意点

マタニティ歯科外来として特殊な設備はありませんが、腰に負担のかからない「ふかふか」仕様のチェアを採用したり、体調に合わせた無理のない治療を行うなどの配慮を心がけています。

妊産婦固有の留意点として、まず妊娠性の歯肉炎はプラークの状態に関わらず腫れたり出血しやすくなります。また、つわりに伴う嘔吐で口腔内が酸性になりやすいので、嘔吐反射を起こさないよう歯ブラシのヘッドの大きさを選ぶなど、その方に合ったブラッシング指導を行います。

つわりがひどく、歯ブラシを使えない場合は強いうがいを推奨する場合もあります。また、お腹が大きくなると1回の食事量が減り食事回数が増えますから、口内環境も悪くなるので口腔ケアの必要性をご説明します。

マタニティ歯科のニーズ

安心して受けられそうだからと言う理由で受診される方が多いですね。

安定期であれば普通に治療できますから、本来であればかかりつけの先生のところで治療するほうが通院の負担もないので理想だと思います。ただ、妊娠中なので歯

科治療を断られたとおっしゃるケースが今でもあります。レントゲンや薬剤の処方に対する懸念が、患者さんにも先生の側にもあるのでしょう。安定期であれば普通に治療できるということを、医療連携の中でもっと周知していきたいと思います。

一方、母親に対しては、妊娠中の母体のケアだけでなく、生まれてくる赤ちゃんのために注意しなければならないことも伝える必要があります。ミュータンス菌が赤ちゃんに移る最も多いケースが母子伝播です。本当は妊娠する前から母親のミュータンス菌を減らすのが理想ですが、妊娠してからでも口腔ケアと併用してキシリールガムを使うことにより母親の口腔環境を整え、生まれた赤ちゃんにミュータンス菌が着床する時期を遅らせたり減らすことができるというデータがあります。これが「マイナス1歳からの口腔ケア」と言われる考え方のひとつです。最近では重篤な歯周病と低体重児出産や早産の関連を示す調査もあり、健康な赤ちゃんを出産するためには口腔ケアが大切だということになります。母親の口腔内の環境を整えることが健康な赤ちゃんを産む大切な準備になることを知っていただくことが、私たちの大切な役割だと思っています。

今年10月には市民フォーラムで、妊娠中でも安定期には歯科治療を安心して受けられること、口腔ケアの方法、赤ちゃんの口腔管理、という3つの柱で「マイナス1歳からの口腔管理」をお話ししたいと思っています。赤ちゃんの歯が生える前にお母さんの口腔環境を整えておくだけで、予防効果は間違いなく高まります。

こうした活動に熱心に取り組んでいる開業医の先生方も増えていますので、広くマタニティ歯科の重要性が認知されればと思っています。

健康への新たなアプローチ

口呼吸を改善する小児矯正治療の意義

保田矯正歯科(兵庫県西宮市)歯学博士

保田好秀氏に聞く

近年、少子高齢化の進展や国民の生活環境の変化、予防を目的とする健康意識のひろがりなどを背景に、いわゆる「削って詰めるだけの治療」だけではない新たな歯科医療のあり方が求められてきている。

歯科医師会や学会等による調査研究の結果、糖尿病と歯周病の関係や、周術期医療における口腔ケアの意義、口腔ケアがもたらす誤嚥性肺炎予防の効果などが、次々に科学的根拠のもとに明らかになってきたことは周知の通りである。一方、臨床の現場からも、全身の健康にアプローチする新たな試みが広がり始めている。

口呼吸がもたらす弊害

7月22日、新潟市内で保田好秀氏(兵庫県開業)による、口呼吸の改善を目的とする矯正治療セミナーが開催された。

保田氏は1988年に開業後、数多くの不正咬合の患者を観察する中で、多くの患者の不正咬合の成り立ちが口呼吸に起因していることに気づく。

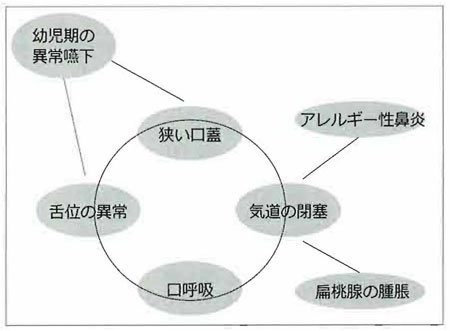

「咬合異常をもたらす原因には、遺伝的な要因と環境要因があります。遺伝的要因は、顎骨・歯数・歯の大きさ・歯の形状などですが、環境要因では、幼児期の指しゃぶりや頬杖、そして口呼吸による弊害が挙げられます。口呼吸者には、舌が挙上しない乳児型嚥下が認められ、そのため大臼歯には適正な咬合圧が、口蓋には舌圧がかかりません。その結果、口蓋が側方に広がらず、狭いものとなり、その裏側にある鼻気道も狭窄し、鼻呼吸できずに口呼吸を続けるという悪循環が見られます。」(保田)

保田氏は子供の口呼吸の弊害について次のように説明する。

▼舌位の異常により、発音が不明瞭で、咀嚼・嚥下が不十分

▼歯列の狭窄や舌位の異常により色々な不正咬合が生じる

▼口の中が乾燥し、唾液による殺菌作用が不十分で、カリエスや歯周病のリスクが高まる

▼いびきをかいたり、時には子供の睡眠障害が認められることもある

▼風邪を引きやすくなり、咽頭炎や扇桃炎にもかかりやすい

リンパ系組織の発達は12歳前後がピークになるため、学童期は気道が閉塞し易いのも事実である。その時期を過ぎると鼻閉は改善するが、不正咬合という形は残る。舌位の悪さや口呼吸という悪習慣は身についたままであるので、これが不正咬合とともに、将来のリスクにつながっていく。

保田氏は口呼吸の患者を見るポイントとして、「口をポカンと開けている」、「姿勢が前屈みである」、「鼻の穴が正面を向いている」、「上顎歯列が狭窄している」、「扇桃腺が腫れている」、などのほか、保護者に対し、「何かを飲み込むときに舌が前に出ていないか」、「就寝時にいびきをかいていないか」、「寝汗をかいていないか」などを聞くことも、気道の閉塞を知る上で有効であると指摘する。

「主訴が不正咬合であっても口呼吸が疑われる場合には、患者さんの健康を第一に考えて、まず口呼吸を改善することが先決です。検査の際に、低位舌は視診で、大きなアデノイドや狭い気道はセファロで確認することができます。中学生・高校生になってから不正咬合を治療するよりも、小児期に治療する方が早期に大きい効果が得られます。」(保田)。

具体的な治療方法は、矯正装置(写真下)を用いて上顎を拡大することによって鼻腔の拡張を促し(写真上)、呼吸時の鼻腔の抵抗を減らし、口呼吸を鼻呼吸に改善し、適正な舌位を獲得するという流れになる。

「口呼吸を改善せずに舌の機能訓練をするのは、子供たちにとって無意味で苦痛なだけ」と保田氏は言う。

「幼児期のうちに口呼吸を改善することは、睡眠時の呼吸障害等を予防することにもつながり、良質な睡眠を提供できます。歯並びという観点だけでなく、口蓋の裏側にある鼻気道や気道を意識するだけで、歯科の役割は大きく広がります」と保田氏は話す。

新たな医療連携のきっかけに

口呼吸の弊害に気づいたのは歯科医師だけではない。

福岡県福岡市で「みらいクリニック」を開業する内科医の今井一彰氏は、一般内科、リウマチ、アレルギー性疾患を中心に診療する中で、リウマチ患者特有の匂いが口腔内の炎症に起因することに気づく。炎症部位の上咽頭を洗浄するとともに鼻呼吸を徹底させることによって、多くのリウマチ、アレルギー患者を改善させたことは、「薬を使わずにリウマチを治す5つのステップ」などの著書にも詳しい。その成果は昨年6月に開催された日本顎咬合学会の公開フォーラムで行った講演でも明らかにされたため、記憶する歯科医師の方も多いことと思う。

また、宮城県仙台市で「堀田修クリニック」を開業するIgA腎症専門医の堀田修氏(元仙台社会保険病院腎センター長)は、慢性上咽頭炎が発症に関わることに着目し、治療の一環として「鼻うがい」を採用し20年になる。

その効果は、人工透析患者が年々増加する中で、全国で唯一仙台市だけが減少していることをみても明らかと言われている。

口呼吸の改善が、歯科医療から全身の健康に具体的にアプローチできる方法としてどのように進展するか、今後の動向が注目される。

0歳からはじめる早期予防歯科医療の実現

博報堂グループが支援事業をスタート

博報堂DYグループ

株式会社キッズデンタルパーク 神保剛康代表に聞く

博報堂DYグループが株式会社キッズデンタルパークを設立し、0歳児から始める予防歯科医療の導入を支援するサービスをスタートした。その代表者である神保剛康氏に事業の概要と将来展望について聞いた。

キッズデンタルパークとは

キッズデンタルパークの目的は虫歯にならないために歯科医院に通う文化を創造する歯科医のお手伝いをすること。具体的には、主に成人を対象としている既存の歯科医院に、小児の予防歯科を導入するための支援業務である。

キッズデンタルパークが提唱する「教育型の早期予防歯科」を実現するための事業は、①空間施工、②経営&運営コンサルティング、③プロモーション活動支援、④スタッフ教育、⑤関連商品・ツール、の5つの柱で構成される(図1)。①空間施工/子供に楽しいオープン診療スペースや待合室の提案等②経営&運営コンサルティング/人材マネジメント、経営コンサルティング等③プロモーション活動支援/広告・院内ツール制作等④スタッフ教育/予防歯科実現に向けたスタッフ教育、接客ノウハウの提供等

目標とするイメージは、健康な子供たちが自ら行きたくなるような歯科医院。0~12歳児に対し、楽しい空間やコンテンツを利用して自然に予防歯科医療を学ばせる新しい小児歯科で、診療においては健康な永久歯列の完成を目標とする。

診療メニューに唾液検査などを取り入れて、子供たち1人1人の予防プランを立てることが特徴の1つ。さらに食生活のアドバイスなども盛り込み、家族ぐるみの予防の普及を目指す。

「特に第1子を持つ若い母親は、子育ての情報が不足しがちで不安になりやすいので、そうした思いを汲み取りながら予防教育をすすめて効果を高めます。母親の意識

が変われれば当然ご家族にも波及します。それを私たちは「健康感の家族連鎖』と呼んでいます」と神保氏は話す。

痛みデビューをさせない

今でこそ診療報酬改定などでも予防医療が重要視されている。

しかし、「大人が予防習慣を身に付けていないから子供にも定着しない」と神保氏は指摘する。「楽しそうだから、面白そうだからがきっかけでまず来院していただき、子供と母親を教育します。子供たちの「遊ぶ・学ぶ・自立する」という心を育む幼稚園とアミューズメントパークが一緒になったような場所」と位置づけている。

「もともと歯科医院を知らない子供に、怖いところ、痛いところと思わせるのは、親に責任があります。健康を維持するために定期的に子供たちを見てくれるところが歯科医院の本来の姿です。子供たちに『痛みデビュー』をさせない、そういう教育を親にさせないこともキッズデンタルパークの大切な役割です。」

予防普及のミッションパートナー

予防歯科を確立することは容易ではない。神保氏はその最も大きなハードルとして、第一に人材の確保と養成を挙げる。

「予防は組織的に取り組まなければ定着しませんから、優先順位で言えば、事業の中心はまずスタッフ教育です。さらに、働きがいがあって継続してスタッフが集まるような環境をつくることが必要です。また、同じ基準で患者さんに指導できるための教育もしなければなりません。」

また、インテリア、ユニフォーム、ケアグッズなどで統一したキッズデンタルパークの世界観を表現し、特別な医療空間を提供することも親子双方の意識を高めるためには効果が高いとのこと。

「私たちの役割は、複数年の契約の中で予防の価値観を世の中に定着させるために歯科医院の運営を支援するミッションパートナーであると位置づけています。将来はパートナーによる総会なども視野に入れており、立ち上がりとその後の並走という2つのフォローが事業の両輪となっています。」

事業概要と将来目標

3年前、予防歯科を目指す歯科医院の支援を手がけたことがキッズデンタルパーク事業化のきっかけになったという。実践の中でノウハウが熟成され、本事業がスタートした。以下は神保氏への一問一答である。

契約事業という形態ですか?

神保 開業物件の紹介から内装、スタッフ教育までフルパッケージの契約が基本です。

スタート時の研修はチーム単位で参加していただき、11日間泊まり込みで行います。その後は1年ごとの更新で、最初の研修内容を継続して成長させるための運営と教育のサポートを行い、コンセプトに基づいた関連商品の提供をします。

業務の一部を依頼された場合は?

神保 たとえば内装だけをご希望されるならば、単なる集客装置であって本来の主旨である予防医療を推進するという目的とは異なったものになってしまいます。集客

モデルとして利用したり、契約による利回りを考えるようであればお断りします。

今後の予定は?

神保 お申込みの受付は開始しましたが立地の選定や研修もあり、オープンまでに3ケ月から半年かかりますので、事業が本格化するのは10月以降になるでしょう。

事業目標は3年間で50件、全国都道府県に概ね1件ずつを目標にしています。従来の治療に限界を感じ、予防医療への転換をお考えの方であれば成功するでしょう。

|