VIDEO

AIRWAY & TMJ説明

AIRWAY & TMJ説明(米国のDrクリスによると、5歳までの子供の92%に、呼吸不全がある)

本来、舌の大きな筋肉組織は、進化で発育した脳の前頭部の重さを支えていて、無意識の時に、車のサスペンションのダンパーのように、歯が接触し、咬耗や破折するのを防いでいます。

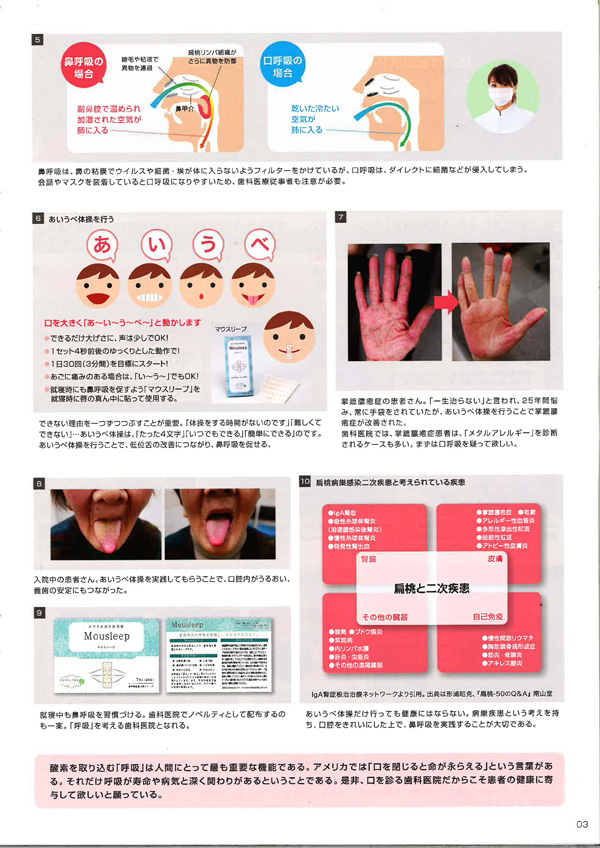

いわゆる無意識の時には唇を閉じて、歯列は上下接触しないで安静時空隙があり、鼻呼吸をして喉が開いています。

この時に、二枚貝の貝柱の如くに、しっかり舌が口蓋に押上られて、スクワット状態になっているから、反作用で下顎は下向きに力がかかり、そのストッパーとして舌骨上筋群が働き、安静時空隙も生まれ、咽頭部の気道も開いていて、気道一回呼吸換気量も緩やかに気道を流れていけます。

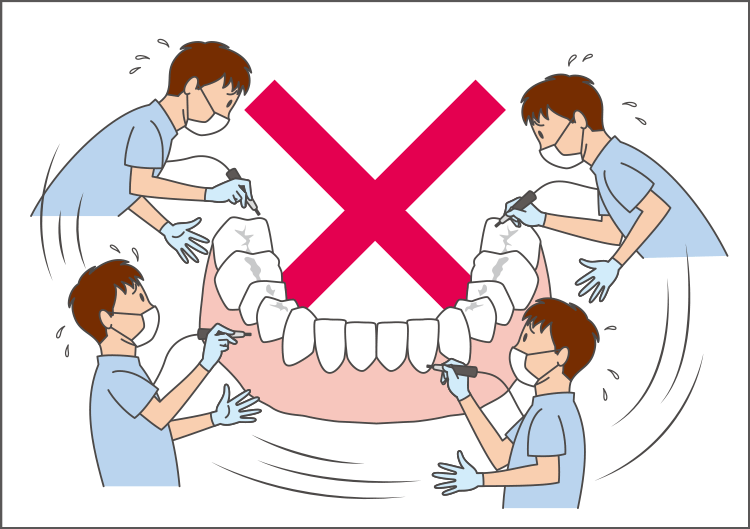

そのため、肩こりもひどくなり、噛む力は限界を超えて、数百キログラムという、奥歯にお相撲さんが数人乗ったような圧がかかります。

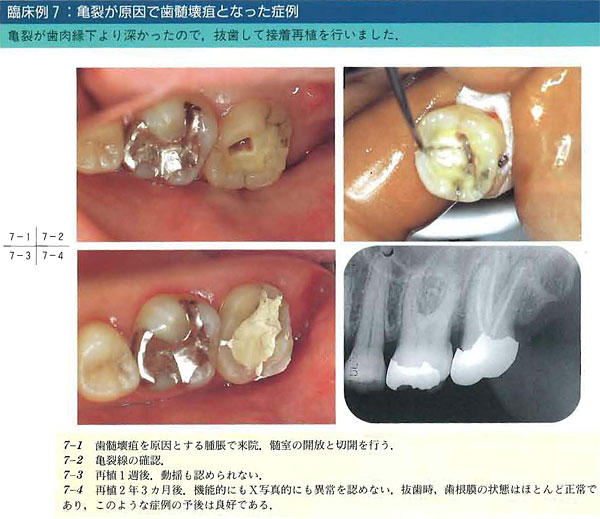

やがては、骨の増殖(骨隆起)骨の吸収(歯周炎)、歯牙の破損、咬耗、マイクロクラック、歯牙根面欠損なども発生し、全身的な症状も出てきます。

NHKの番組では、この歯の接触癖が原因です。と終わっていて、これの予防は、”日常で注意するだけ”ですが、

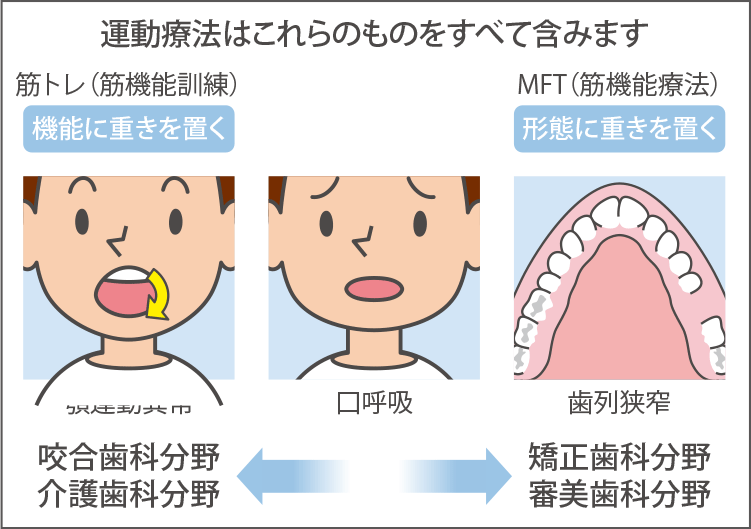

ゼツのトレーニング(ゼツポジ)で舌肥満を解消しダイエットすれば、舌筋力が回復して、全て解決するのです。

咽頭部の気道も開いて呼吸しやすくなり誤嚥もなくなり、喘息、睡眠時無呼吸、

歯牙接触による、食いしばり、歯軋り、骨隆起の減少も、下顎咬合筋の緩みで、脳、頭蓋への血流の回復、

一回呼吸換気量の回復で酸素も多くなり、毛根の復活で、薄毛、はげ、白髪も改善してきます。

脳機能もアンチエイジングで、回復すると、目元が大きく変化して、やる気も出てきて、疲れにくくなります。

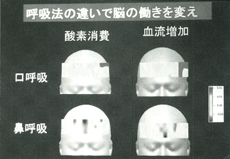

口呼吸は、鼻呼吸と比較すると圧倒的に脳の冷却がなく、さらに一回呼吸換気量が少ないことで血中酸素濃度の低下が発生して、

オーバーヒートの慢性脳炎で、脳の酸欠と合わせて

脳の機能障害へも進行します。

発育障害や引きこもり状態、登校拒否、自己中心性、反抗性、などの脳機能のアンバランスが進行していきます。

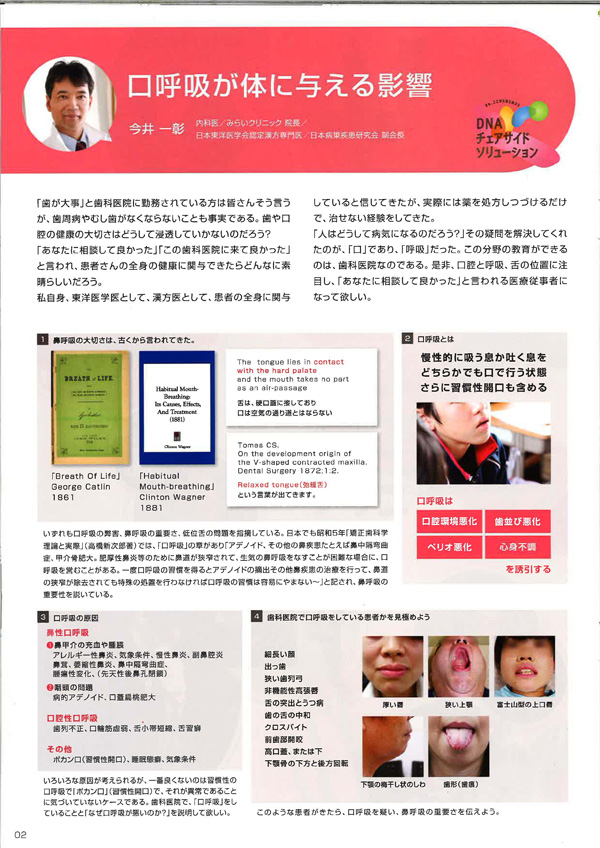

幼児期から学童期の食習慣と慢性鼻炎、風邪、咽頭炎、喘息、アレルギーで口呼吸が習慣化して低位舌になります。

脳が常に酸欠状態で、脳機能の低下から慢性疲労症候群?

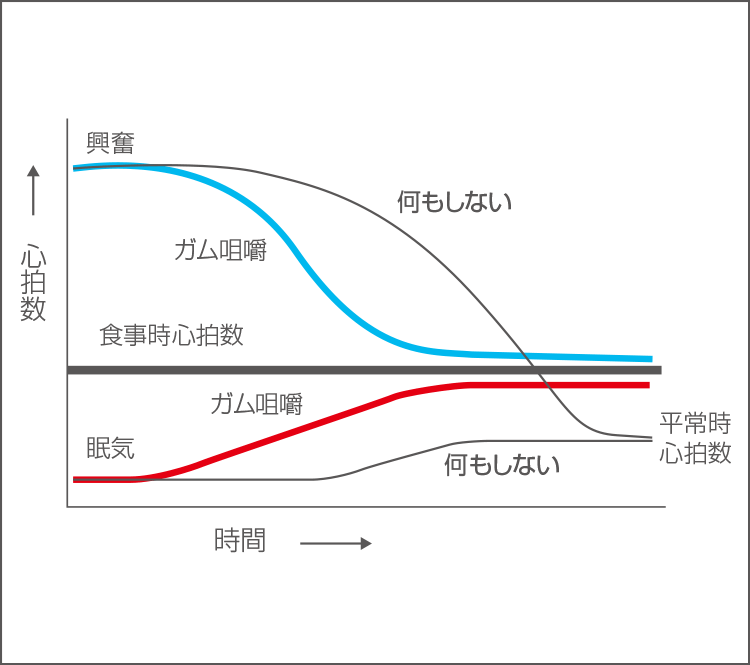

身体中の毛細血管の消失、心拍数の上昇、動脈硬化の進行で、高血圧か、または冷え症になります。

若い時からの毛細血管の消失は脳内のラグナ脳梗塞で

いろいろな病気は、全て脳の酸欠で起きてきます。脳の酸素不足は怖いのです。引きこもりや、多動性の人のオーラルフレイル口腔機能低下は幼児から始まって、進行していきます。今では発育障害と呼ばれます。10年以上経過すると可逆性が低下します。

バックネック(首の後ろ)の筋群の凝り、胸鎖乳突筋と翼突筋の凝りで、頸動脈も圧迫されて、脳への血液量もさらに低下します。偏頭痛も起きてきます。めまいや偏頭痛、嚥下障害もひどくなり、無意識で飲み込むために、顎を前に出して、咽頭気道を開いて猫背の姿勢でないと食事が喉を通り嚥下できません。つまり姿勢良く食べると嚥下障害になるのです。同時に呼吸も猫背でないとできません。

アデノイド顔貌のキーワードで画像検索すると多く出てきます。日本人もほぼ、90%以上の人でこれらが発生しています。幼児期からの筋肉トレーニングと意識改善で予防できます。

首回りの筋の凝りは咬合筋を緩めると開放されてきますが、食いしばりの場合には、凝って硬くなって、脳、頭蓋への血流障害が首で起きているので、頭皮の毛根への血流障害で、毛が薄くなったり、ハゲ、白髪の増加になり、ひどいと、緊張性頭痛や、顎の関節空隙の圧迫も進行して顎関節症状、耳鳴り、目眩など三半規管の凝りまで発症します。

口呼吸では、唾液が乾燥し少なく、口の中は乾燥気味で、唾液による抗菌作用の低下から歯肉炎や、歯質の乾燥でエナメルマイクロクラックから、歯の破折、破損などの事故も起きやすくなります。また奥歯の大臼歯が真っ二つに割れるくらい強く噛み締めるようになるのです。当然首回り、頸部の筋群も凝ってガチガチです。肩や肩甲骨も上がってきて、首が短く見えてきます。

成人までに舌の低位舌での緊張からの舌変形(舌肥満)

また舌根肥大は、咽頭部の気道狭窄となり、一回換気呼吸量の減少を誘発しそのため、血液中の酸素濃度も下がり、脳機能低下、臓器不全、動脈硬化、冷え性、免疫力低下、

、発がんへとつながります。

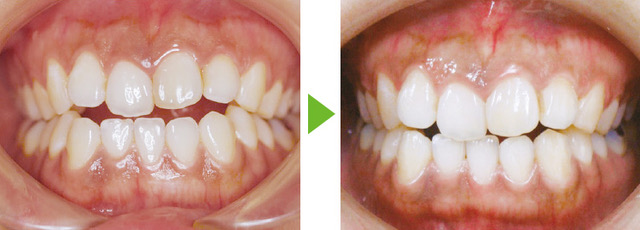

前に押し出された前歯だけ歯茎が下がっているように見えるが、実際には下前歯が上に伸びています。

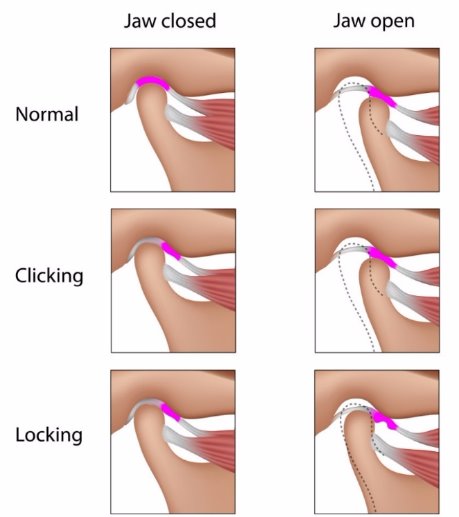

下前歯が強く当たるようになるため、下顎を奥にずらす後退位になってきます。そのため、長期には下顎関節頭の摩滅、変形で顎関節炎症を起こします。

多くは水平埋伏の親知らずになります。

10代から30代に、下顎の中心位咬合と後退位を繰り返しは、歯列の食いしばりや歯ギシリでの癖になります。そのため咬合筋の緊張と疲労は、頭蓋骨表面の筋群に広がり、頭痛やめまい、耳鳴り、首の痛みなども起きる場合があります。

大臼歯部の親知らずの水平埋伏の成長の影響は、前方の歯列を押し出し、内傾、前傾させてくるので、大臼歯が斜めに低くなり、内側歯槽骨吸収で歯周病傾向が強まります。、垂直に生えている小臼歯犬歯の咬耗、内側外側骨隆起が増大したり、または骨の吸収が起きます。口蓋中央の骨隆起も増大します。これでさらに歯列前方の舌スペースが狭く、舌下も浅くなります。舌は後退するしかないので、呼吸障害が進行してきます。

上の前歯の裏に、深く入った下前歯は強大な上の犬歯に負けて、下犬歯間距離の狭窄を招き、歯周病の加速因子となり、歯列の乱れ、下前歯の乱配列、上前歯の前突、上犬歯・4番間の頬側歯槽骨垂直吸収、上前歯のフレアー、離開発生します。

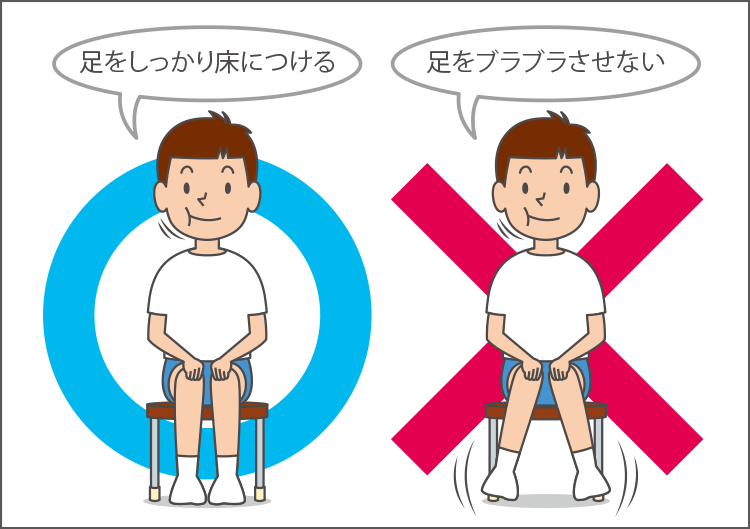

日常の生活姿勢で、気道が狭い状態になるので、無意識に顎を前に出して気道を広げて、生活するために猫背姿勢になり、飲食時も前かがみでないと、飲み込みずらいので、姿勢悪く食べるようになります。

これらの首の後ろの筋群は睡眠時の枕の状態で、リラックスできなく、首の後ろに圧がかかった形状の枕で、柔らかい枕の場合、寝返りもできず、睡眠中に厚手、虚血状態が続き、疲労の回復のないまま、朝になり、悪化を続けてしまいます。枕や寝具の床部分は、高反発で、寝返りするときのサポート力のあるもので、枕もやや高、硬め、横向きで首が折れない高さが必要です。それで、ネックが膨らんでいない形状がベターです。タオルを折ったり、柔らかいと寝返りでずれますから、枕の重さも、形も重要です。

枕が低い時や、柔らかい状態、ネックが膨らんでる形状では、仰向けに下顎挙上(ジョーリフト)姿勢で

睡眠時には、寝返りして、仰向けの状態になった時、いびきだけでなく、気道咽頭部に舌が落ち込み、閉塞し、1時間に数回、数分もの窒息状態を繰り返すことで、首吊り自殺と同じで、血中酸素濃度は下がり、高山病のような状態を繰り返します。これが、血管や脳神経の損傷を進行させ、命に関わる血管のつまりや、血管の破裂、を招きます。2018年時点で、5歳児でも、睡眠時無呼吸があります。痩せ型の女性にも多く、顎の中の舌房の大きさと、舌の大きさのアンバランスが原因です。

歯並びが悪い場合は非抜歯矯正と舌トレ、幼児期の3歳までには予防的な指導を受けて、予防治療をしましょう。また、中年でも高齢者でも歯並びの矯正と舌トレで、大きな改善が得られ、呼吸も誤嚥も、脳機能も回復して、体全体が20歳は若返ります!!!!

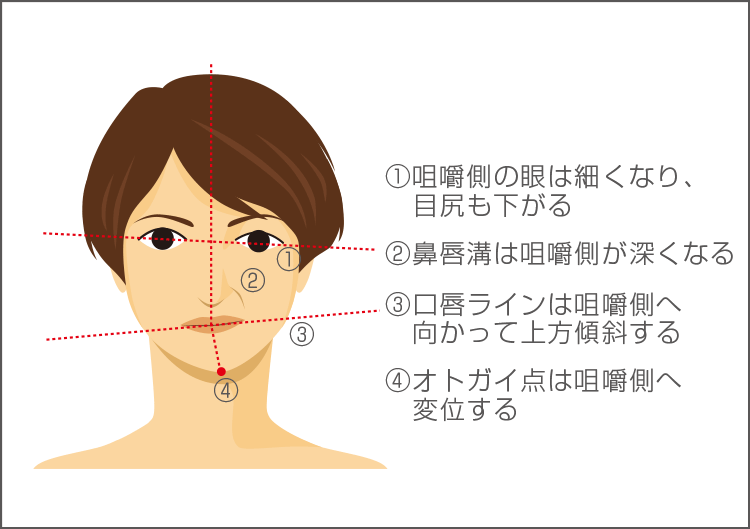

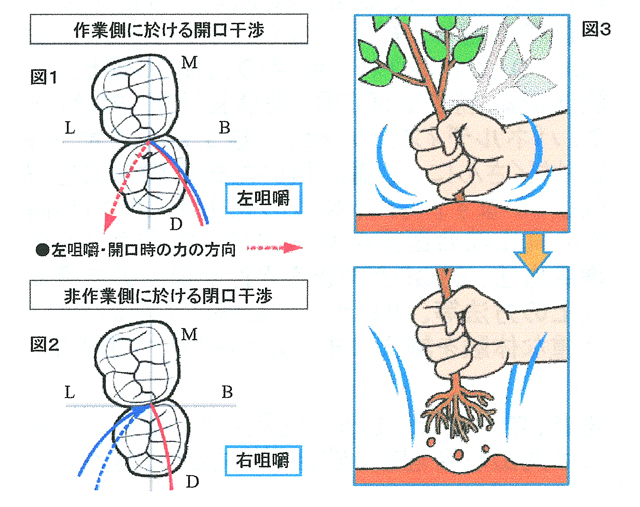

”顎関節(TMJ)の状態の分類”